【Part.1】では、UI Standard Guitarの紹介、導入の方法について記述いたしました。

【Part.2】となる今回は、Standard Guitarの具体的な使い方について解説していきたいと思います。

打ち込みの方法としてキースイッチ(KSOP)、ベロシティスイッチ(VSOP)があり、それぞれのメリット、デメリットを交えつつご紹介します。

メリット

キースイッチ

・MIDIノート配置のコツが掴めれば簡単

・全ての奏法が使用可能

・初心者、熟練者問わずおすすめ

ベロシティスイッチ

・ベロシティの数値を覚えればスムーズな入力が可能

・リアルの演奏向き

方法さえ覚えれば初心者・経験者問わずキースイッチ入力がおすすめ。

収録されている奏法全てが使えますし、ルールもシンプル。

対してベロシティ入力は、ある程度DTMや楽器に慣れた上級者向け。

打鍵の強さで奏法が変わるため、リアルでの演奏に使いたい人はこちらが良いかもしれません。

デメリット・注意点

キースイッチ

・奏法を変えるたびにMIDIノートを配置しなければならず、煩雑

・リアルの演奏には不向き

ベロシティスイッチ

・打ち込みでの音量変更の手段がやや複雑

・一部奏法が制限

わかりやすい反面、ちょっと手間もかかるのがキースイッチ。

演奏が複雑になれば比例してMIDIノートも増加し、なかなか大変です。

ベロシティスイッチはコントロールチェンジ(CC)を用いて音量を変更するのですが、これがやや複雑。手間もかかります。

また、チョーキングやトリルなど一部の奏法が使用できなくなるのも難点。

目次

【1】キースイッチ、ベロシティスイッチとは?

Standard Guitarでの打ち込み方法は、キースイッチ操作とベロシティスイッチ操作の2種類。

まずはそれらがどういうものかを解説します。

キースイッチ

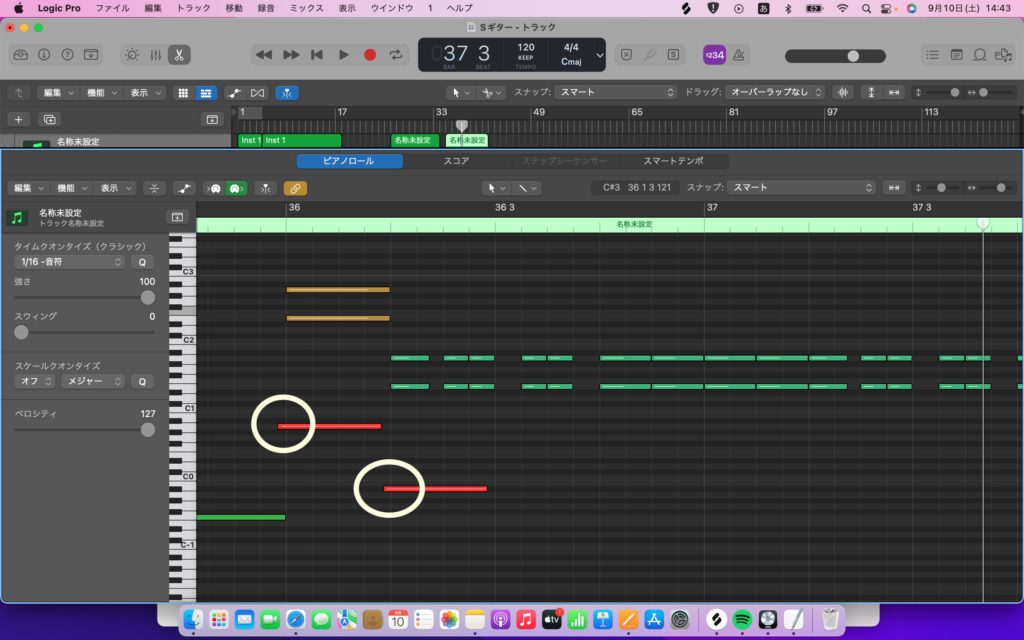

指定された鍵盤を押す、もしくはピアノロールにMIDIノートを配置することによって奏法を変化させる機能のこと。

ギターやストリングスなどのプラグインに搭載されることが多いです。

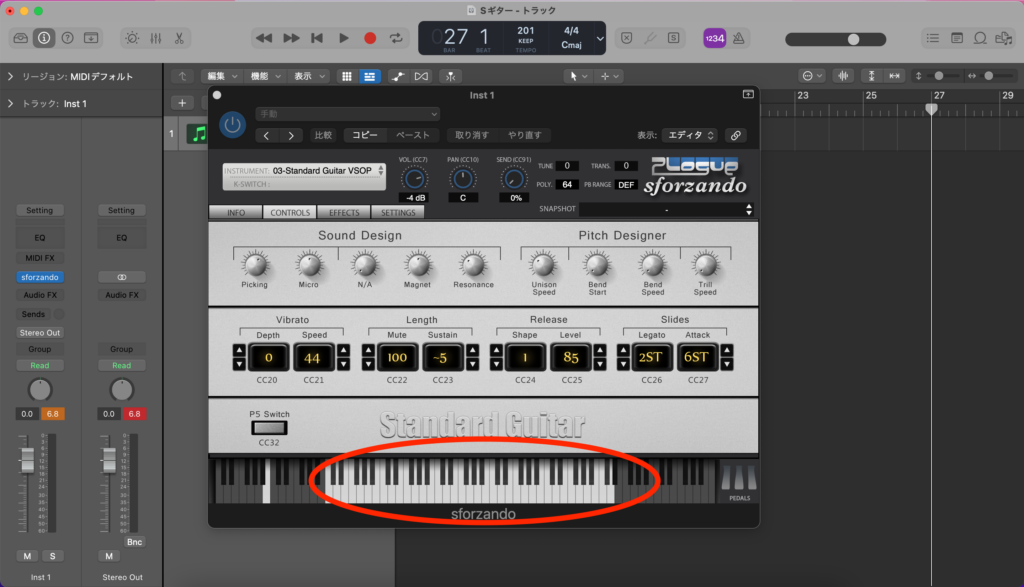

赤丸で囲んだグレーの部分が指定された鍵盤。基本はそのプラグインで発音しない低音域、高音域に配置されます。

Standard Guitarの場合、「C0を入力した状態で発音部の鍵盤を押すとサステインダウンの音が出る」といった感じ。

詳しくは後述します。

ベロシティスイッチ

ベロシティの値(0~127)によって奏法を変化させる機能のこと。

「0~42で奏法A、42~85で奏法B、86~127で奏法Cに変化…」といった感じ。

DTMよりも、電子ピアノや電子ドラムなど、実際に演奏される電子楽器に使用されることの多い機能です。

鍵盤を叩く強さで奏法が変わるため、表示される鍵盤も発音可能領域のもののみ。

こちらも詳しくは後述。

【2】打ち込み実践(キースイッチ編)

立ち上げ

ではいよいよ実際に打ち込んでいきましょう。まずはキースイッチから。

Sforzandoを立ち上げ、「empty」→「Standard Guitar」→「 01 Standard Guitar KSOP」を選択します。

キースイッチ対応表

本プラグインのキースイッチに対応している鍵盤は以下の通り。(プラグイン付属のメモ帳より抜粋)

(G#-1) ナチュラルハーモニクス

(A-1) ピッキングハーモニクス

(A#-1) ブラッシング

(B-1) フレットミュート

(C0) サステイン ダウン

(C#0) サステイン アップ

(D0) サステイン オルタネイト

(D#0) パームミュート ダウン

(E0) パームミュート アップ

(F0) パームミュート オルタネイト

(F#0) ハンマリング プリング(自動検出)*

(G0) スライドダウン*

(G#0) スライドアップ*

(A0) スライドイン*

(A#0) スライドアウト

発音可能領域(B0~D5)

(G5) チョーキング 半音*

(G#5) チョーキング 1音*

(A5) チョーキング1音半*

(A#5) ユニゾンチョーキング 自動*

(B5) ユニゾンチョーキング 手動

(C6) ポルタメント*

(C#6)サステイン PBR12*

(D6) サステインPBR24*

(D#6) トリル 半音

(E6) トリル 1音

(F6) トリル 1音半

(F#6) トリル 2音

他、効果音として

(G-1)スライド FX(高)

(F#-1)スライド FX(低)

(F-1)ピックスクラッチ

(E-1)フレットノイズ(高)

(D#-1)フレットノイズ(低)

(D-1)ヒット

(C#-1)オープンノイズ

(C-1)ノイズ

(B-1)無音

※付属メモの表記だと(恐らく)1オクターブ上にずれているので、修正いたしました。

打ち込み方

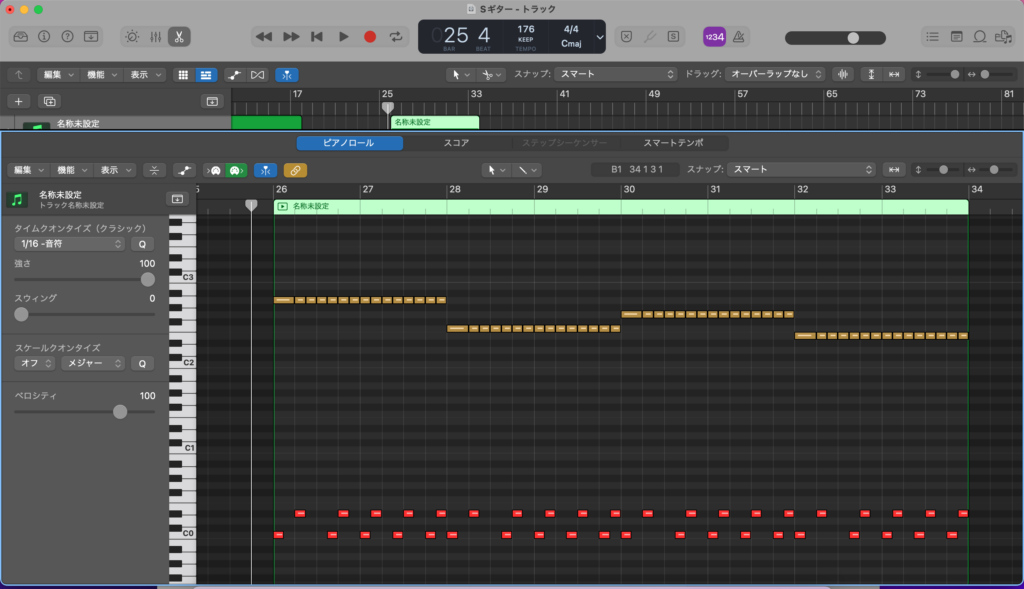

まずは最も基本的なサステインダウン・アップ・オルタネイトから。

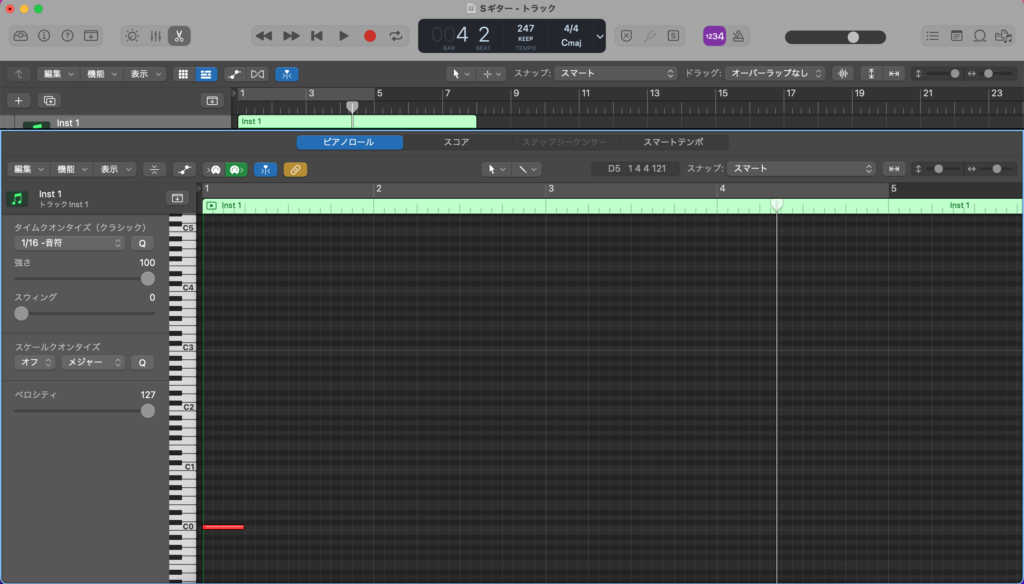

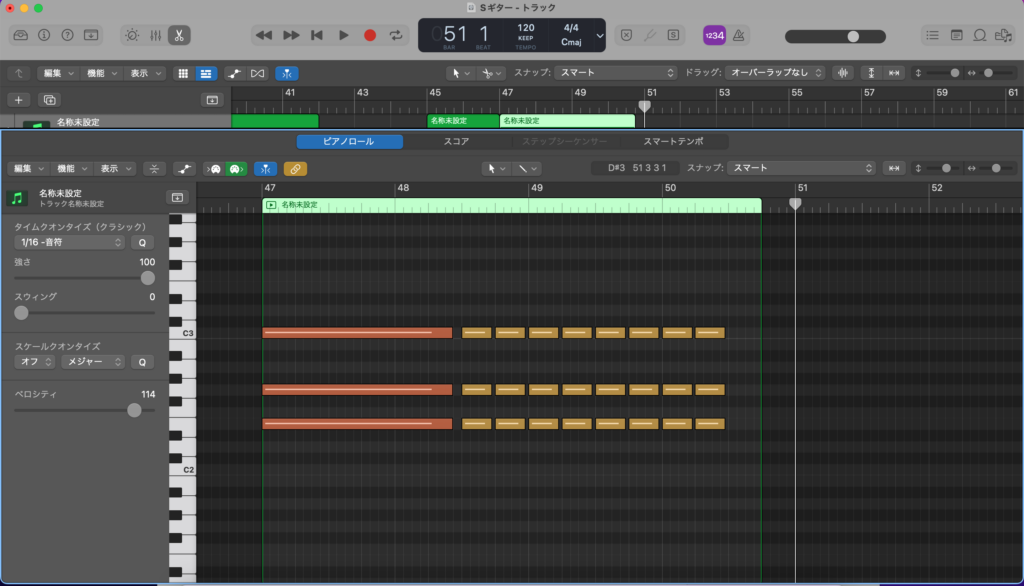

ピアノロール画面を開き、C0にMIDIノートを打ってください。

これで発音領域にMIDIノートを配置すると、サステインダウンが演奏される状態になりました。

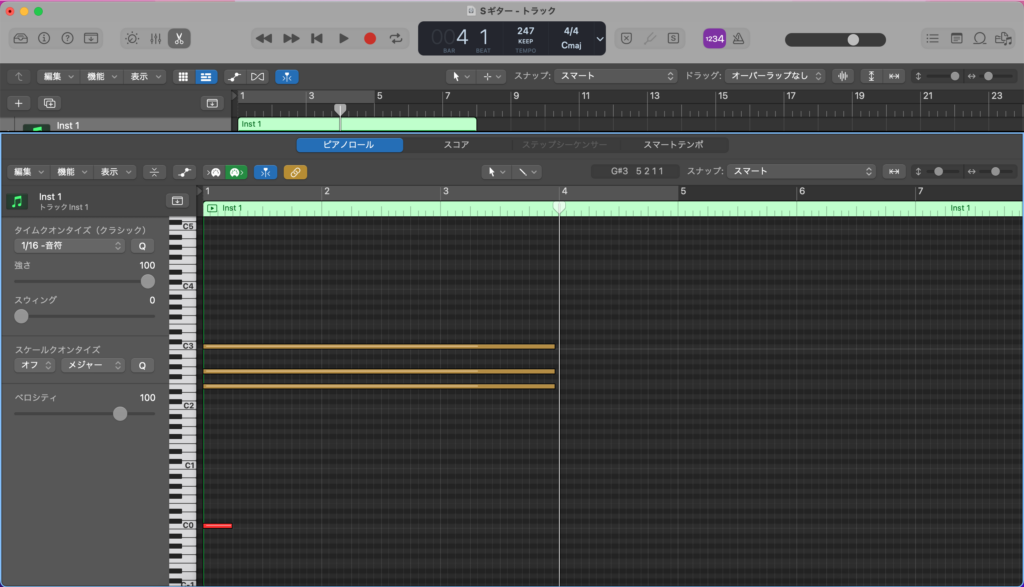

続いてコードを打ち込みます。Cでいきましょう。

再生するとサステインダウンの音が鳴るはずです。

鳴らない時は、キースイッチのMIDIノートがしっかり拍の頭に配置されているか確認しましょう。クオンタイズをかけるのもアリです。

続いてサステインアップ、オルタネイトを打ち込みます。

アップはC#0、 オルタネイトはD0。

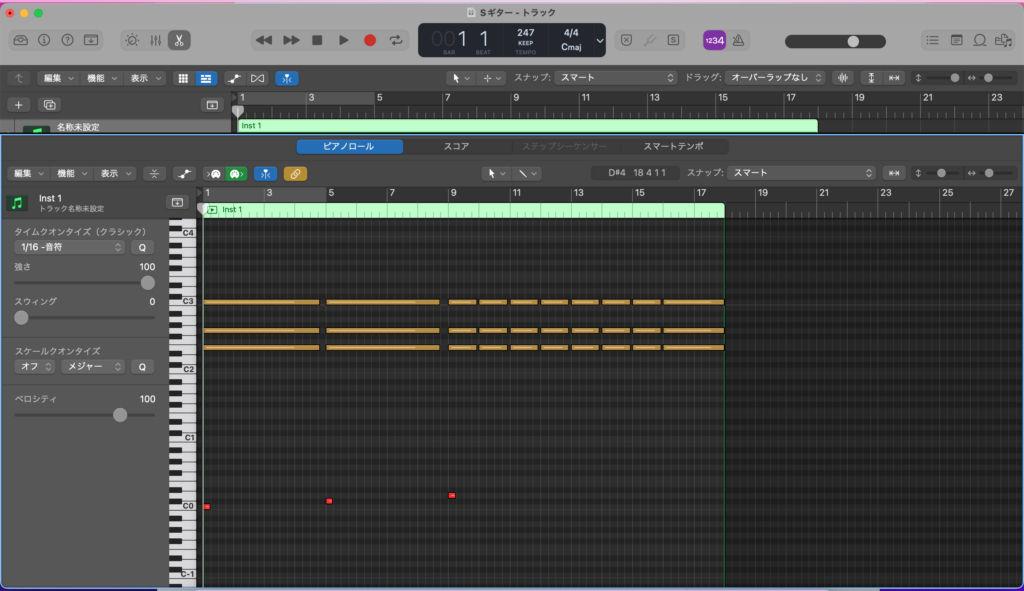

このように、奏法を変えるたび逐一MIDIノートを打ち込むのがキースイッチ操作の基本です。

次はパームミュートも交えて打ち込んでみましょう。

これだけで一気にロックギターっぽくなりました。さすがの性能です。

アンプシミュレーターもかければさらに雰囲気が出るでしょう。

スライドやブラッシング、他はピックスクラッチなど効果音を交えての参考音源。

ほぼベタ打ちでここまでのクオリティが出せます。

このように、MIDIの配置のコツさえ掴んでしまえばキースイッチ操作は非常に便利。打ち込むだけで簡単に奏法が変えられるので、初心者にもおすすめの機能です。

反面、逐一ノートを配置しなければならないためどうしても手間がかかってしまうのが難点。

また奏法変更の際、拍の頭ピッタリにノートを置くと切り替わらない事態がたまに起こります。その場合はノートを頭より少し手前に置くと良いでしょう。

【3】打ち込み実践(ベロシティスイッチ編)

立ち上げ

続いてベロシティスイッチでの打ち込み方法。

「empty」→「Standard Guitar」→「 01 Standard Guitar VSOP」を選択。

ベロシティ対応表

ベロシティ数値での切り替わりは以下の通り。(付属メモより抜粋)

(120~127) サステイン ダウン

(110~119) サステイン アップ

(100~109) サステイン オルタネイト

(90~99) パームミュート ダウン

(80~89) パームミュート アップ

(70~79) パームミュート オルタネイト

(60~69) ハンマリング プリング(自動検出)*

(50~59) スライドイン*

(40~49) スライドアップ*

(30~39) スライドダウン*

(25~29) ピッキングハーモニクス

(20~25) ナチュラルハーモニクス

(10~19) ブラッシング

(2~9) フレットミュート

(1)スライドアウト

発音可能領域(B0~D5)

またVSOPの場合、以下の奏法が利用できませんのでご注意。

(G5) チョーキング 半音*

(G#5) チョーキング 1音*

(A5) チョーキング1音半*

(A#5) ユニゾンチョーキング 自動*

(B5) ユニゾンチョーキング 手動

(C6) ポルタメント*

(C#6)サステイン PBR12*

(D6) サステインPBR24*

(D#6) トリル 半音

(E6) トリル 1音

(F6) トリル 1音半

(F#6) トリル 2音

打ち込み方

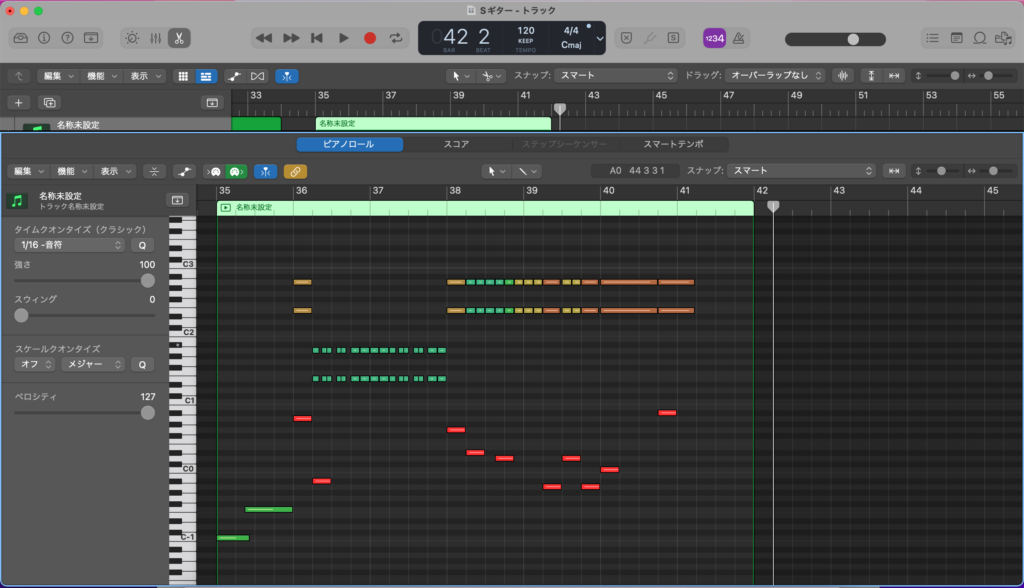

まずは MIDIノートを打ち込みます。今回もCコードで。

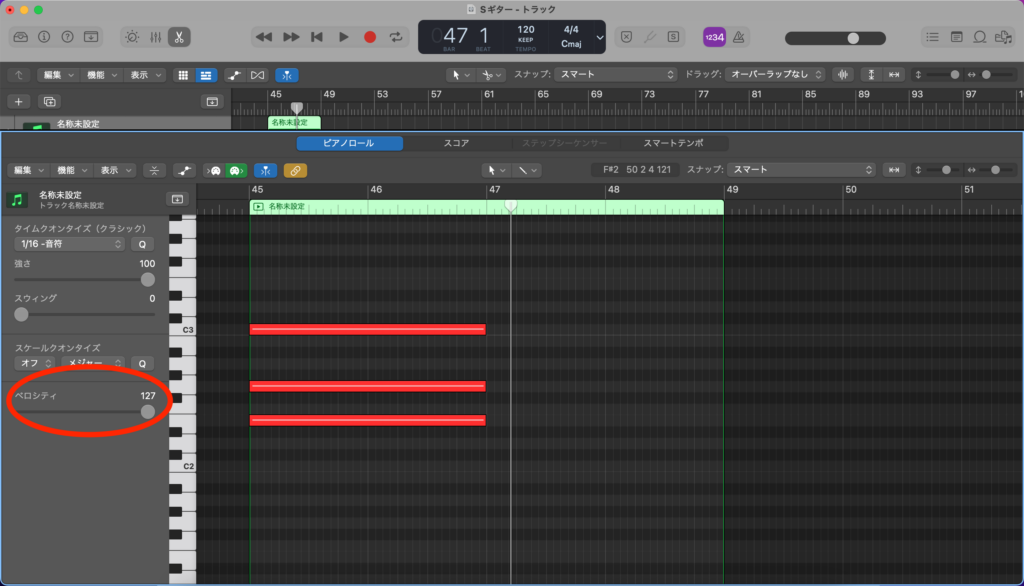

サステインダウンを演奏したいので、ベロシティを120~127の値にしましょう。

サステインダウンが演奏されるはず。

続いてサステインアップ(110~119)、オルタネイト(100~109)を入力。

音量変更

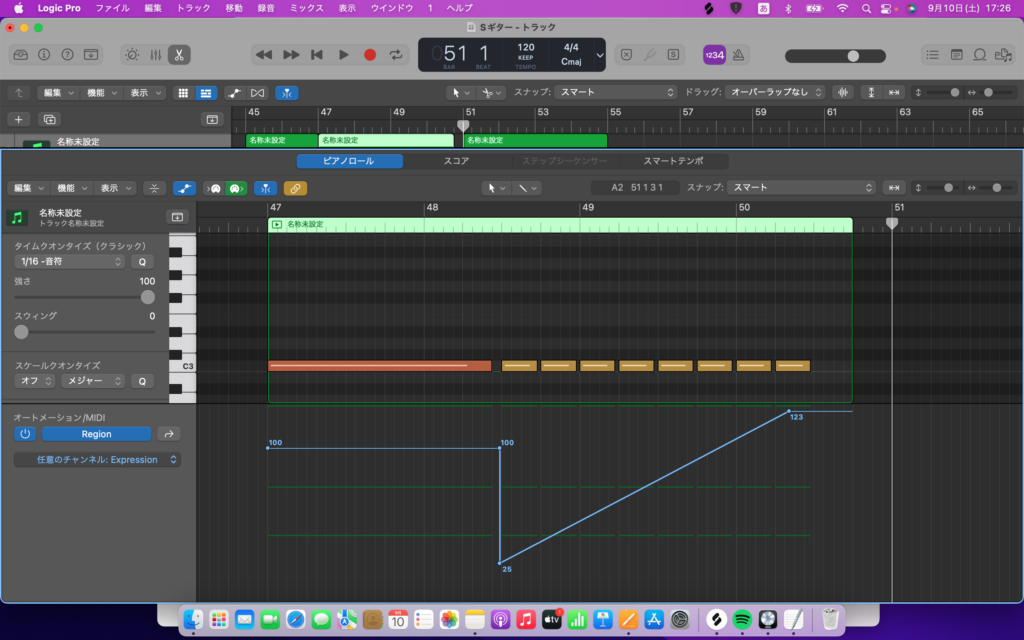

ベロシティは奏法切り替えに割り当てられているため、音量の変化はコントロールチェンジ(CC)を利用します。

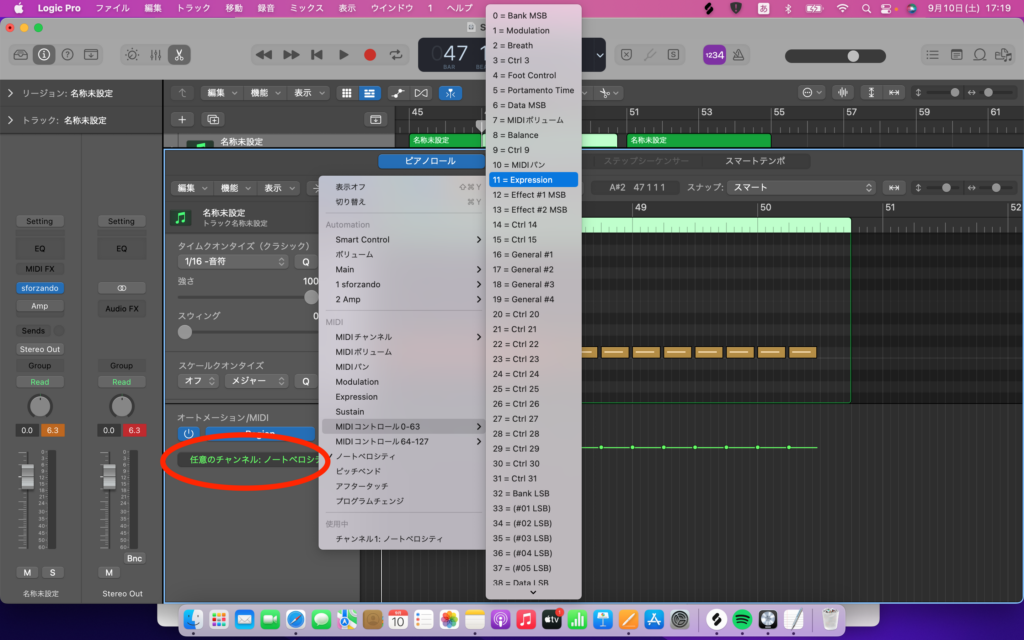

ピアノロール画面でキーボードのAを押し、「オートメーション/MIDI画面」を開きます。

「任意のチャンネル:ノートベロシティ」の部分をクリック、「MIDIコントロール 0-63」→「11=Expression」を選択。

ラインの入力が可能になるので、こちらの数値で音量を変更します。

このように、指定されたベロシティの値さえ覚えればピアノロール上だけでスムーズに奏法が変更できます。

MIDIキーボードに接続し、楽器として演奏する場合もこちらの方が有利かもしれません(無論習熟が必要ですが)

その反面、やはり音量変化がキースイッチに比べ手間がかかること、一部奏法が制限されてしまうことが難点でしょうか。

通常のベロシティによる音量操作に慣れていると、とっつきにくいのも事実です。

【4】最後に

以上、Standard Guitarの打ち込み方法等について解説させていただきました。

メリット

キースイッチ

・MIDIノート配置のコツが掴めれば簡単

・全ての奏法が使用可能

・初心者、熟練者問わずおすすめ

ベロシティスイッチ

・ベロシティの数値を覚えればスムーズな入力が可能

・リアルの演奏向き

デメリット・注意点

キースイッチ

・奏法を変えるたびにMIDIノートを配置しなければならず、煩雑

・リアルの演奏には不向き

ベロシティスイッチ

・打ち込みでの音量変更の手段がやや複雑

・一部奏法が制限

メリット部でも述べた通り、まずはキースイッチ操作(KSOP)から始めることをおすすめします。

扱いやすく、またここで慣れておけば他のキースイッチ対応プラグインにも応用が効くからです。

ここまで紹介した機能だけでも十分実用に耐えられるクオリティですが、Standard Guitarにはまだ隠された力が。

続く【Part.3】ではさらに細かいニュアンスの追求、コントロールチェンジ(CC)を用いた音作りについて解説いたします。

シリーズ「UI Standard Guitar」

【Part.1】これが無料!?ギター音源「UI Standard Guitar」解説 ~紹介・導入編~

【Part.3】これが無料!?ギター音源「UI Standard Guitar」解説 ~コントロールチェンジ編~